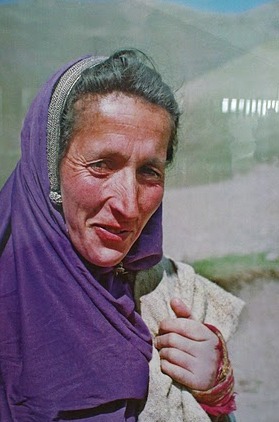

Арчинцы - небольшая этническая группа, по данным переписи 1926 г в ней 854 человек. По переписи 1959 г арчинцы причислены к аварцам. Живут они в Чародинском районе, сел Цуриб, в верховьях реки Арчи-чай, правом притоке Гунибского Койсу. Основная хозяйственная деятельность арчинцев - овцеводство. «арчинский язык, считает Е А Бокарев, - по словарному составу и грамматическому строю должен быть отнесен к лезгинской группе, хотя вследствие своей территориальной особенности от других лезгинских языков, в нем много своеобразный черт. На арчинской язык большое влияние оказали соседние языки лакский и особенно аварский».

Арчинцы - небольшая этническая группа, по данным переписи 1926 г в ней 854 человек. По переписи 1959 г арчинцы причислены к аварцам. Живут они в Чародинском районе, сел Цуриб, в верховьях реки Арчи-чай, правом притоке Гунибского Койсу. Основная хозяйственная деятельность арчинцев - овцеводство. «арчинский язык, считает Е А Бокарев, - по словарному составу и грамматическому строю должен быть отнесен к лезгинской группе, хотя вследствие своей территориальной особенности от других лезгинских языков, в нем много своеобразный черт. На арчинской язык большое влияние оказали соседние языки лакский и особенно аварский».С точки зрения языка арчинцы представляют собой весьма, своеобразный этнос. Арчинский язык отделился от своих ближайших родственников 3-4 тысячи лет назад и, в течение продолжительного периода, развиваясь в изоляции, приобрел много черт, отличающих его структуру от генетически близких языков.(2)Значительным своеобразием обладает и культура арчинцев: находясь в окружении крупных дагестанских народов, они сохраняют собственный язык, почти не практикуют смешанных браков (предпочтительными до сих пор остаются кросс-кузенные браки) и лишь в 70-е годы отказались от национальной одежды.Сопоставление образа жизни арчинцев с соседними народами говорит о значительной большей консервативности их уклада. Затянувшаяся по сравнению с другими дагестанскими этническими группами изолированность арчинцев является причиной необычной для современного мира сохранности языка - можно сказать, что на данный момент не наблюдается никаких признаков утраты собственного языка: в семье говорят только по-арчински, до семи лет дети понимают только родной язык.

Сегодня, однако, арчинцы открыты всем тем же влияниям, которым подверглись и другие народы: с 1980 г. у них есть телевизор, многие из них получают образование вне Арчиба, молодое и среднее поколение хорошо владеют русским языком.Эти тенденции, однако, не успели отрицательно сказаться на сохранности культуры по причине значительного «отставания» арчинцев на общем пути к ассимиляции. Между тем новое поколение арчинцев значительно более лояльно к своей культуре.

Они лучше адаптированы к новым условиям жизни, они владеют необходимыми для социального воплощения языками, они избежали унижения школой «старшего брата» (начиная с 80-х гг в школе работают арчинские учителя). Смогут ли они, в отличие от многих других малых этносов, сохранить язык?Носители небольших бесписьменных языков, помимо родного, вынуждены знать, как минимум один письменный язык, необходимый для обучения в школе, и обеспечения социальных нужд.

Таким языком обычно бывает один из литературных дагестанских языков, а именно язык большинства населения данной части Дагестана. Владение двумя дагестанскими языками характерно для всех носителей небольших языков. Впрочем, это связано не только с необходимостью пользоваться письменностью; в начале ХХ века, когда значительная часть населения Дагестана была неграмотной, знание второго дагестанского языка все равно было характерно для представителей малых народностей. Второй язык осваивался в результате экономических связей с соседями, в первую очередь, торговли.Жители высокогорного селения Арчиб говорят на собственном языке – арчинском.

Арчинский язык не обладает государственным статусом и не имеет собственной письменности. На арчинском языке не ведется преподавание в школе; на уроках родного языка преподается аварский язык. В результате большинство взрослых арчинцев свободно владеет тремя языками: арчинским, аварским и русскимАрчиб находится довольно высоко в горах (ок. 2100 м над уровнем моря) и даже с дагестанской точки зрения представляет собой «глубинку», удаленную от центров активной социальной жизни.Селение состоит из семи так называемых хуторов — аулов, разделенных пространственно (между некоторыми более часа ходьбы), но считающихся одной административной единицей, с единой системой среднего образования и тесными родственными связями. Население Арчиба на сегодняшний день состав ляет около 1300 человек. Жители говорят на собственном языке — арчинском; носителей арчинского языка вне селения нет, если не считать выходцев из Арчиба.Генетически арчинский принадлежит к лезгинской группе нахско-дагестанских языков.

Арчинский язык не обладает государственным статусом, на нем не ведется (во всяком случае, не должно вестись) преподавание в школе. На уроке родного языка преподается аварский, который не является для арчинцев не только родным, но даже близкородственным.Преподавание других предметов в младших классах должно вестись на аварском языке, в старших — на русском. Русский язык — также отдельный предмет преподавания с 1-го класса и до конца школы. Таким образом, с семи лет арчинец сталкивается с необходимостью активно изучать два иностранных языка, аварский и русский (в средней школе добавляется английский).

В результате большинство взрослых арчинцев владеет тремя языками арчинским, аварским и русским, некоторые говорят и на лакском. По материалам исследование к. фил. н. Дружиненой Н.Р., которое проводилось в селении Арчиб, в июле 2005 и 2006 гг., методом сбора материала и устного анкетирования, выявлено следущее:«В настоящий момент аварский язык весьма интенсивно преподается в школе; более того, поскольку арчинскому языку отказано в каком-либо социальном или политическом статусе, именно аварский является в школе тем языком, который преподается на уроках «родного языка».Школьными нормами предполагается, что на аварском ведется преподавание в младшей школе. Между тем, как мы уже говорили, аварский язык генетически очень далек от арчинского. Как фонетика, так и грамматика аварского языка арчинцу незнакомы и представляют большие сложности в изучении.Один из вопросов анкеты заключался в том, какой язык — аварский или русский — легче усваивается школьниками. Интересно, что ответы на него были разными, но с подавляющей частотой назывался русский (8 ответов — русский, ответ — аварский).Хотя русский язык генетически не родственен арчинскому, тем не менее, многим арчинцам русский кажется более простым.

В частности, среди трудностей, связанных с аварским, многие называли сложный алфавит.В самом деле, фонемный состав аварского языка значительно богаче русского, и система письменности сложнее даже с точки зрения количества знаков.Аварский пригождается арчинцу в его повседневной жизни несколько чаще, чем русский язык. В Арчибе нередко появляются приезжие из соседних аварских сел, например, летом они привозят на продажу овощи и фрукты.

Арчинцы гостеприимны, у многих есть кунаки»-аварцы, и общаются с ними арчинцы, конечно, по-аварски.И, конечно, на аварский язык арчинец переходит, когда выезжает за пределы села. Как отмечалось,  Арчиб находится в авароязычном районе, и в райцентре говорят по-аварски.Интересный факт состоит в том, что арчинцев обучают в школе литературному аварскому языку, между тем как в районе говорят на чародинском диалекте аварского языка, обладающем заметными отличиями. Аварская речь арчинцев в результате значительно отличается от районной, хотя видимая, лежащая на поверхности причина знать аварский язык — это говорить на нем в районе.

Арчиб находится в авароязычном районе, и в райцентре говорят по-аварски.Интересный факт состоит в том, что арчинцев обучают в школе литературному аварскому языку, между тем как в районе говорят на чародинском диалекте аварского языка, обладающем заметными отличиями. Аварская речь арчинцев в результате значительно отличается от районной, хотя видимая, лежащая на поверхности причина знать аварский язык — это говорить на нем в районе.

Арчиб находится в авароязычном районе, и в райцентре говорят по-аварски.Интересный факт состоит в том, что арчинцев обучают в школе литературному аварскому языку, между тем как в районе говорят на чародинском диалекте аварского языка, обладающем заметными отличиями. Аварская речь арчинцев в результате значительно отличается от районной, хотя видимая, лежащая на поверхности причина знать аварский язык — это говорить на нем в районе.

Арчиб находится в авароязычном районе, и в райцентре говорят по-аварски.Интересный факт состоит в том, что арчинцев обучают в школе литературному аварскому языку, между тем как в районе говорят на чародинском диалекте аварского языка, обладающем заметными отличиями. Аварская речь арчинцев в результате значительно отличается от районной, хотя видимая, лежащая на поверхности причина знать аварский язык — это говорить на нем в районе. Некоторые арчинцы даже жалуются на возникающие там трудности взаимопонимания: «Когда в район еду, я не понимаю диалект этот. Я понимаю только литературный чистый аварский язык».С тех пор как Арчиб оказался административно приписанным к Чародинскому району, титульной нацией которого являются аварцы, арчинцы тоже негласно оказались как бы приписанными к аварскому народу. Одно из проявлений этого — факт, что в качестве родного языка арчинцам преподают в школе аварский. В паспортах арчинцев в графе «национальность», с советских времен стоит запись «аварец».Во время последней переписи населения некоторые жители Арчиба пытались записаться арчинцами, однако в этом — незаконно — им было отказано.

В результате такой политики, длящейся уже много десятилетий, арчинцы среднего и младшего поколений и в самом деле считают себя аварцами.В основном, однако, старшие жители Арчиба аварцами себя не считают. Не считая себя аварцами, они, тем не менее, все равно связывают необходимость владения аварским языком с приписанной им национальностью.Нужно сказать, что в принадлежности к аварскому этносу молодые арчинцы видят многие преимущества. Между тем аварцы — наиболее многочисленная национальность Дагестана, известная и за его пределами. Называя себя аварцами, арчинцы оказываются включены в крупный социум.Таким образом, не являющийся необходимым с функциональной точки зрения, аварский язык оказывается исключительно важным с точки зрения национального самосознания.

Владение аварским языком — главное доказательство принадлежности к крупной, известной, социально значимой нации.Удивительным, конечно, является тот факт, что это национальное самосознание сформировалось за такой короткий срок, особенно если помнить, что со всех объективных точек зрения принадлежность к аварскому этносу является совершенно фиктивной: ни этнически, ни лингвистически арчинцы не имеют к аварцам никакого отношения. Даже социальные связи с аварцами, столь важные сегодня, сформировались лишь на протяжении XX века, в XIX-м несравнимо более значимыми были отношения с лакцами.

Если принять во внимание, какое место занимает арчинский язык в жизни его носителей, перспективы арчинского языка все же могут внушать беспокойство. Этот язык в наши дни имеет весьма узкую область применения — семейное и бытовое общение.Как только потребности арчинцев выходят за эти рамки, у них немедленно возникает нужда в другом языке: на арчинском невозможно преподавать, так как нет письменности и отсутствует терминология.

Впрочем, в этом отношении положение арчинского нисколько не изменилось по сравнению с XIX веком; область его употребления не сузилась. Расширились социальные потребности арчинцев, и эти новые потребности стали обслуживаться другими языками; арчинский очевидным образом оказался для них не пригоден.Функциональная ограниченность арчинского языка отчетливо осознается носителями и является причиной того, что они не видят необходимости усиливать позиции арчинского языка, например, вводить уроки в школе.

Здесь играет важную роль то обстоятельство, что арчинская жизнь на данный момент не подвергается негативным изменениям: миграция из села в город незначительна, смешанные браки в Арчибе — редкость. Народ, таким образом, не ощущает происходящие изменения как драматические: утрата традиционного уклада, хотя и имеет место, но происходит не в острой форме.То есть, с одной стороны, арчинцы не видят перспектив для своего языка, а с другой — нисколько об этом не беспокоятся.

Основной мотив, заставляющий их одобрить идею создания арчинской письменности, — это национальное самолюбие: чтобы быть как все, чтобы можно было сказать другим, что язык письменный. Из позитивных явлений отметим тот факт, что молодые арчинцы относится к своему языку и культуре с большей симпатией, чем старшие. Только от последних , мы слышали признания в нелюбви к своему языку и этносу. Возможно, это связано с политикой Советской власти, которая начиная с 1940-х гг. не поощряла национальные чувства.В принципе именно патриотическая идея может уберечь малый язык от вымирания — просто потому, что ничто другое, видимо, не может.

Едва ли в современном мире можно представить ситуацию, которой расширится функциональная сфера малого языка. Однако в области национально-патриотической арчинский язык оказался втеснен: молодые охотно приняли возможность быть аварцами.

Однако, учитывая на примере арчинцев, с какой скоростью происходят такого рода изменения в сознании небольшого народа (еще 50-летние арчинцы аварцами себя не считают), возможно, активная деятельность в обратном направлении могла бы изменить отношение арчинцев к своей национальной идентификации».(3)Есть и еще одно оптимистическое соображение. Ситуация трехъязычия, сложившаяся в Арчибе, в общем, довольно гармонична, какой бы экзотической ни выглядела она в глазах представителя одноязычного общества. Арчинцы хорошо относятся к своим трем языкам, каждый из них считая необходимым.

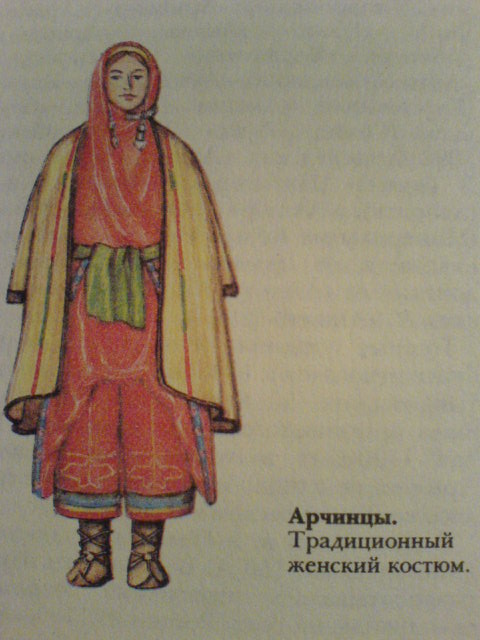

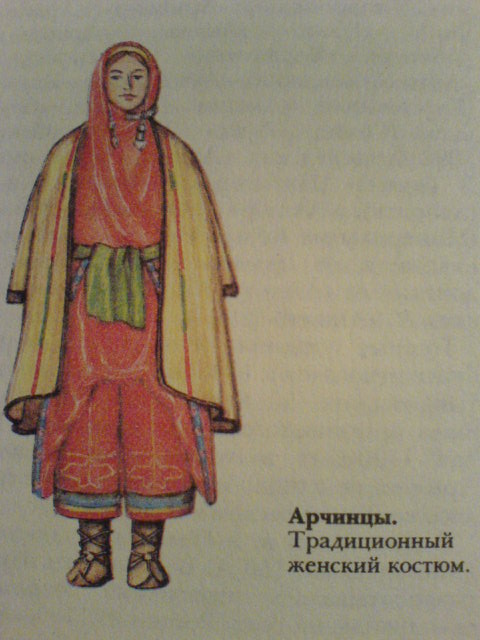

Молодые арчинцы не только многоязычны, но и «многоэтничны» — на сегодня они вполне органично существуют с двумя национальностями.Популярный танец — лезгинка; музыкальные инструменты — зурна, кумуз, барабан. Мусульмане-сунниты. Из традиционных элементов костюма у мужчин сохраняются овчинные шубы-накидки и папахи, у женщин — головной убор с серебряными украшениями (чухта), головное покрывало, длинные прямые штаны и матерчатые пояса яркой расцветки.Решающий фактор, влияющий на выживание или вымирание языка, — это так называемая «языковая лояльность», или приверженность своему языку, желание (нежелание) на нем говорить. С этой точки зрения ситуация, в современном Арчибе благополучна.

Автор: Али Албанви (Фонд «Лезгины»), а также www.hrono.ru

Фото ©

|

|