Цахуры (цахи: самоназвание цIахурар ,йихъбы,цIах,на общелекском (лезгинском) означает- очаг, также цIа(й) огонь,) народ, живущий в западной части Рутульского района Дагестане, а также в соседних Закатальском, Кахском, Белоканском районах Азербайджанской ССР. На 01.01.2001 г. они насчитывают в Дагестане 6,6 тыс. человек. Генетически они, в частности по языку, входят в лезгинскую группу дагестанских языков,делится на цахский и гельмецский диалекты. Большинство знает лезгинский, азербайджанский и русский языки. Верующие -мусульмане-сунниты.

Цахуры (цахи: самоназвание цIахурар ,йихъбы,цIах,на общелекском (лезгинском) означает- очаг, также цIа(й) огонь,) народ, живущий в западной части Рутульского района Дагестане, а также в соседних Закатальском, Кахском, Белоканском районах Азербайджанской ССР. На 01.01.2001 г. они насчитывают в Дагестане 6,6 тыс. человек. Генетически они, в частности по языку, входят в лезгинскую группу дагестанских языков,делится на цахский и гельмецский диалекты. Большинство знает лезгинский, азербайджанский и русский языки. Верующие -мусульмане-сунниты. Книга: Цахуры, прошлое и будущее. Скачать в библиотеке

В Дагестане цахуры населяют высокогорную зону - труднодоступный Рутульский район, верховья р. Самур, в Азербайджане - южные склоны Главного Кавказского хребта. Этноним народа происходит от главного селения Цахур в Дагестане. цIах,на общелекском (лезгинском) означает- очаг,также цIа(й) огонь,отсюда и пошли названия с.АгъцIагь (АхцIах,Ахты),с.ГапIцIагь (Гапцах Магарамкентский район),АрцIагь (Арцах) и т.д.

Предки их с лезгино-язычными народами под названием 'леки - албанцы' (в переводе означает - горцы,орлы) входили в состав Кавказской Албании и занимали цельную территорию на юго-западе, гранича с Арменией и Грузией. Знатоки истории, этнографии, антропологии, языка цахуров полагают, что они в прошлом занимали значительно большую территорию, чем в XIX - начале XX в., многие названия на Кура-Алазанской долине связаны с цахурским языком, имеют древнюю культуру и письменные традиции.

Албанская письменность, зарождение которой определяют 430 г., непосредственно связана с праязыком йикийцев-албанцев, на котором создавалась богословская (перевод Библии в V-VI вв., житие святых V-VIII вв.), светская и каноническая литература (V-X вв.). Некоторые образцы этой литературы сохранились в переводе на древнеармянский язык. Есть основание полагать, что йикийцы-албанцы имели письменность еще до 430 г. Она функционировала на арамейской графике и читалась справа налево. Памятником такого письма является оберег из Ихрека. В связи с принятием христианства Кавказской Албанией (313 г.) и потребностью в переводе Библии на язык (или языки) албанцев в 430 г. раннее письмо было реформировано: был использован опыт греческой филологии - в состав алфавита ввели гласные, чтение и письмо начали осуществлять слева направо. В этом, безусловно, велика роль Месропа Маштоца, с чьим именем связывают создание армянского, грузинского и албанского письма в начале (первой четверти) V в. Традиции албанского письма продолжались в Х-XV вв., до того времени, когда христианство постепенно свои позиции у йикийцев-албанцев уступало исламу. Так, в XII- XIII вв. при медресе в Цахуре на местный язык с арабского были переведены работы шафиитского толка, Коран Исмаила с комментариями о шафиитском учении, а также свод мусульманских правовых и теологических нормативов (в специальной литературе указанные работы известны как 'Компендий Музани' и 'Книга Имама ая Шафии'). Кстати, медресе в Цахуре, первое исламское высшее учебное заведение на Кавказе, было открыто в 1075 г. по распоряжению знаменитого визира Низама аль-Мулька (1017-1092), правителей государства Сельджуков Алп Арслана, затем Меликшаха.Однако и тогда, и впоследствии, когда ислам стал ведущей религией Дагестана, албанская церковь в лице католикоса оказывала определенное влияние на народы Южного Дагестана и Кура-Алазанской долины, о чем свидетельствуют события второй половины XIV- первой половины XVII вв.В XIV - XVI вв. у цахуров сложилась светская власть - Цахурское ханство.

Оно образовалось на базе союза Цахурского, Илисуйского, Карадулакского и Сувагильского вольных обществ и подвластных селений тюрок-мугалов и ингиловцев (грузин). В начале XVIII в. резиденция Цахурского ханства была перенесена из Цахура в Илису (1725 г.). Соответственно ханство получило новое название - Илисуйское (Елисуйское) султанство.В XVII в. Цахурское ханство (в последующем Илисуйское султанство) и Джаро-Белоканские вольные общества цахуров и аварцев образовали федеративный союз. Включая и владения Илисуйского султанства, он занимал территорию по нижнему течению реки Алазани, ограниченную с запада Кахетией, с юга - частично Ширакской степью (восточная часть Ширакской степи по руслу реки Иори, у цахуров - Габри, входила во владения вольных обществ и Илисуйского султанства), с востока - Шекинским ханством. В состав этой территории входили также земли, лежащие на северных склонах Главного Кавказского хребта (верховья Самура).Военная и экономическая мощь союза Джаро-Белоканских вольных обществ определялась собственностью на землю и воду (природные ресурсы) и геополитическим положением.

В вольных обществах существовали два вида собственности на землю: частная (пахота, сады, рисовые чеки, ближайшие сенокосы) и общинная (летние и зимние пастбища, трассы по перегону скота на зимние и  летние пастбища, водные ресурсы по орошению, леса). Продажа земли адатом запрещалась. Те поселения, которые образовались на землях вольных обществ, земельной собственности не имели, они платили ренту за землю и воду тем обществам, на чьей земле они обосновались. Таковыми были енгиловские и тюрко-мугальские поселения (история их образования - отдельный вопрос). В литературе она описана как кешкельная рента.

летние пастбища, водные ресурсы по орошению, леса). Продажа земли адатом запрещалась. Те поселения, которые образовались на землях вольных обществ, земельной собственности не имели, они платили ренту за землю и воду тем обществам, на чьей земле они обосновались. Таковыми были енгиловские и тюрко-мугальские поселения (история их образования - отдельный вопрос). В литературе она описана как кешкельная рента.

летние пастбища, водные ресурсы по орошению, леса). Продажа земли адатом запрещалась. Те поселения, которые образовались на землях вольных обществ, земельной собственности не имели, они платили ренту за землю и воду тем обществам, на чьей земле они обосновались. Таковыми были енгиловские и тюрко-мугальские поселения (история их образования - отдельный вопрос). В литературе она описана как кешкельная рента.

летние пастбища, водные ресурсы по орошению, леса). Продажа земли адатом запрещалась. Те поселения, которые образовались на землях вольных обществ, земельной собственности не имели, они платили ренту за землю и воду тем обществам, на чьей земле они обосновались. Таковыми были енгиловские и тюрко-мугальские поселения (история их образования - отдельный вопрос). В литературе она описана как кешкельная рента.Федеративный союз Джаро-Белоканских вольных обществ и Илисуйского султанства принимал активное участие в освободительном движении горцев в 20-60 гг. XIX в.: крупное восстание цахуров и аварцев в 1830 г., переход Даниял-султана Илисуйского в 1844г. на сторону Шамиля и объявление войны царской России; посещение Цахура в июле 1850 г. наместником Кавказа М. С. Воронцовым; карательная экспедиция 1852 г. в Горный Магал (верховье Самура) и полное сожжение 13-ти цахурских и 2-х аварских селений, насильственное переселение жителей этих сел в Алазанскую долину, неоднократные походы Даниял-султана и других военачальников имама Шамиля в Шеки, Закаталы и Кахетию.После подавления восстания в 1830 г. Джаро-Белоканские вольные общества и Илисуйское султанство вошли в Закатальский округ. Хотя Илисуйское султанство было сохранено, но сам Даниял-султан в правах правителя был ограничен. Это обстоятельство стало одной из причин перехода его на сторону Шамиля. Илисуйское султанство в 1844 г. было упразднено.В политической жизни цахуров и аварцев Джаро-Белоканских вольных обществ главным событием, связанным с Октябрьской революцией и установлением Советской власти (в 1919-1921 гг.), является ликвидация Закатальского округа и включение его в состав Азербайджанской ССР.

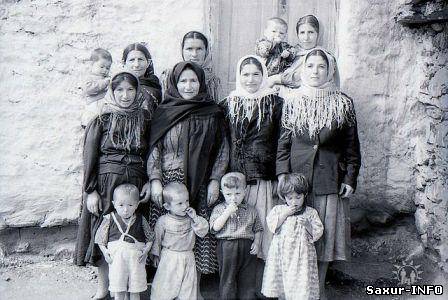

Села Горного Магала остались в составе ДАССР. Это событие оказалось ключевым в судьбах цахуров, особенно Горного Магала.В 19 в. Цахуры вошли в состав Российской империи. Многие семьи перекочeвывали вместе со скотом на зиму из Дагестана в Закавказье, на лето возвращались в Горный Магал. Горное земледелие было богарным. Сеяли озимую пшеницу, рожь, ячмень, полбу, просо. Женщины занимались обработкой кожи, овчины, шерсти, прядением, ткачеством, изготовлением ковров и паласов. Мужчины уходили на заработки (каменщики, плотники, лудильщики, с.-х. рабочие и др.). В современном хозяйстве преобладает отгонное скотоводство, в горах возрождается земледелие на склонах и приречных террасах с использованием плуга и упряжки волов. Поселения дагестанских Цахуров расположены на труднодоступных вершинах хребтов, в изгибах рек, на обрывистых склонах.

Традиционная мужская одежда: штаны, рубаха, бешмет (алхалыг), длинная распашная черкеска (чакъай), шуба-накидка с ложными рукавами, шуба с рукавами, бурка, войлочный плащ (у чабанов, пастухов), конусообразная островерхая шапка из овчины, каракулевая шапка, башлык. На ноги надевали вязаные носки, поршни (чарухи), сафьяновые сапоги, чувяки, вязаные сапоги с загнутым носком. Непременный элемент одежды мужчин - кожаный пояс с кинжалом. Женская одежда: штаны, рубаха, широкая юбка, бешметы разного покроя (алхалыг, катиби), передник, головные уборы: чухта, платок, местами - шапочка-чепец (дугмаче), покрытая сплошь серебряными украшениями (бляшками, монетами, цепочками). Теплой одеждой были безрукавки и овчинные шубы. На ноги надевали пeстрые шерстяные носки, вязаные сапоги, поршни, башмаки, сафьяновые чувяки.

Украшения - налобники, пояса, браслеты, серебряные цепочки, трубочки, бляшки, нашитые монеты, подвески, вышивка. Ныне из тра-диционнго костюма сохранились шубы, вязаная обувь и носки, каракулевые шапки. Традиционная пища состояла из мучных и мясо-молочных продуктов. Овощи и фрукты занимали незначительное место, их заменяли дикорастущие травы. Распространeнным блюдом были хинкал, подаваемый с мясом, брынзой, чесночной подливой, пельмени с начинкой из тыквы, творога с яйцами, крапивы с орехами, трав, каши из пшеничной, овсяной, пол-бовой крупы, кураги, тыквы, супы, пироги (чуду) с разнообразными начинками. Из коровьего молока получали сметану, айран, творог, масло, из овечьего - сыр. Был известен колыбельный сговор. Строго соблюдались обычаи взаимопомощи и гостеприимства, была сильна тухумная солидарность. Основной формой семьи была малая семья. Неразделeнная семья (хэбна хизан, хэдин хав) существовала до 20-30-х гг. 20 в. (30-35 чел., трeх-четырeхпоколенный состав). Обычай избегания существовал в своеобразной форме: общение молодых женщин со взрослыми мужчинами было сдержанным, при посторонних они разговаривали через детей. Предпочиталась эндогамия в пределах тухума. Широко отмечали Ураза-байрам, Курбан-байрам.Основным праздником,как и у всех лекских (лезгинских) народов,являлся праздник начала весны - Яран Сувар (Йаран Суавар),Юхьванин йыгь -цахуры, Эверчин, Эбелцен-табасараны, Эр рутулы, Эвелцан-агулы.

На Яран Сувар готовили особое блюдо из зeрен и вяленого мяса, пекли фигурные хлеба, красили яйца, зажигали костры, пели обрядовые песни. Возвращение скота и чабанов с зимних пастбищ отмечалось скачками, собачьими боями, состязаниями борцов, танцами, жертвоприношениями. Летний праздник Сейран проводили до начала сенокоса у священных гор в течение трeх дней. Фольклор испытал влияние культуры азербайджанцев. Песни исполнялись на родном, лезгинском и азербайджанском языках, рассказы, сказки, плачи - на родном. Музыкальные инструменты - тар, саз, зурна, барабан.

Правительство Дагестана в 1990 г. приняло важное постановление о введении статуса письменности для агульского, рутульского и цахурского языков, имеющее судьбоносное значение в возрождении и дальнейшем развитии этих народов. В первые годы это постановление активно работало: были составлены школьные программы и учебные планы, уже с 1991 г. начали изучение родных языков, подготовили и издали буквари, учебники для вторых классов, учебник математики для первого класса; регулярно при институте педагогики работал методсовет, периодически заседали авторские коллективы по составлению учебников и учебных пособий, проводили краткосрочные курсы по подготовке преподавателей, начали подготовку высококвалифицированных специалистов в Даггоспединституте (ныне педуниверситет), учителей родных языков в Дербентском педучилище.

К большому огорчению, вся эта работа в последние 5-6 лет парализована.По непонятным аргументам в Даггоспедуниверситете прекратили приём и подготовку специалистов по цахурскому, рутульскому и агульскому языкам; двери ДГПУ на филологический факультет (русско-дагестанское отделение) для агулов, цахуров и рутульцев закрыты. Эти вопросы официально ставились перед вышестоящими органами, в чью компетенцию входит соблюдение конституционных прав народов Дагестана. И здесь чиновничий произвол очевиден.Распад СССР подвел окончательную черту по разъединению цахуров. В АР цахуры, как этнос, лишены всех прав. Худо-бедно в годы Советской власти они могли надеяться на что-то. В нынешнем режиме надежды на сохранение этноса (языка, культуры, других ценностей) полностью утрачены.

У цахуров Дагестана (в численном отношении их в 10-15 раз меньше, чем в Азербайджане) надежда на выживание, сохранение этнокультурных ценностей есть, она закреплена Конституцией республики. Но для реализации нужна большая помощь, моральная и материальная поддержка. Цахуры чувствуют себя равными в большой семье народов Дагестана и России. И в этом они видят свое будущее развитие, сохранение рода человеческого как ценность мироздания.

Источник материала и фото©

|

|