15:16

Бог «Алпан»: «Блестящий или «мечущий». И, вообще, куда делись албаны?

Албаны… Кавказские албаны – население древнего царства в восточной части Кавказа.

Первое упоминание об албанах в исторической литературе относится к IV веку до н.э.: древнегреческий историк и географ Арриан упоминает албанов, как участников (на стороне персов) битвы при Гавгамелах в 331 г. до н.э., в ходе которой персы и их союзники безуспешно попытались остановить экспансию Александра Македонского. Затем в источниках албаны упомянуты в связи с их также безуспешным нападением в 65 году до н.э. на «блуждавшее» на Кавказе войско римского полководца Помпея.

По мнению специалистов, албаны представляли собой союз племен, среди которых сами албаны были ведущим племенем, организовавшим этот союз, со временем превратившийся в царство, которому древние греки дали название «Албания». Сегодня известно, что на разных этапах развития этого союза ведущую роль в нём играли разные племена. Так, если в начале зарождения и укрепления указанного союза племён в IV-II веках до н.э. такую роль играло племя албан, то в конце существования этого союза – в VI-VII веках н.э. это само племя куда-то исчезло с исторической сцены, а ведущую роль в этом союзе играли уже утии (предки современных удин).

Албаны куда-то исчезли, оставив после себя на несколько веков название «Албания» созданному ими в союзе с другими племенами царству, которое само тоже позже исчезло под ударами арабов-захватчиков. Советский историк К. В. Тревер в своей книге «Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э.- VII в. н. э.» исследовала вопрос происхождения этого названия «Албания» (в греческих и латинских источниках) и не нашла ни одну из существующих в литературе версий её происхождения убедительной, придя к выводу, что этот вопрос является не до конца выясненным.

После указанного труда самого авторитетного специалиста по истории и культуре древней Албании никто всерьез не занимался этим вопросом - выяснением происхождения древнегреческого наименования царства «Албания», не выдвигал новых и плодотворных гипотез по этому поводу.

Некоторыми учеными ещё в XIX веке высказывалось мнение, что корни названия «Албания» следует искать в языках автохтонных племён, живших в этом царстве, однако в указанном направлении серьёзные исследования до сих пор не проводились.

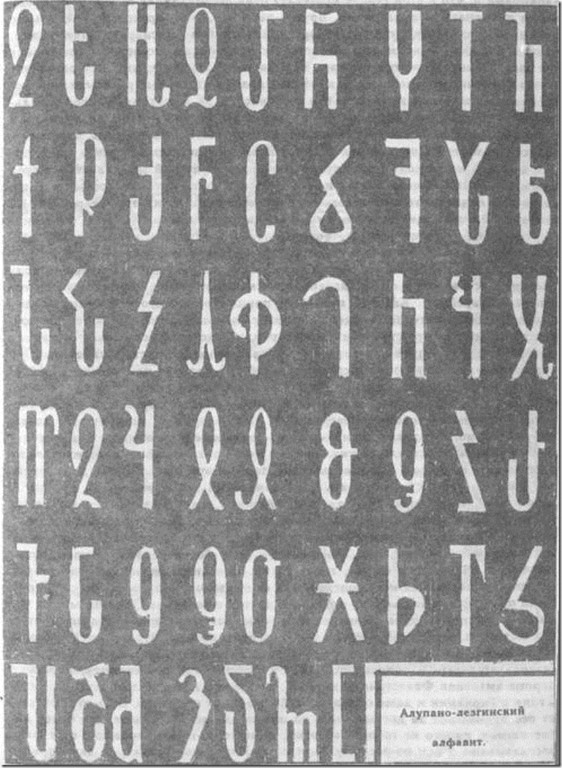

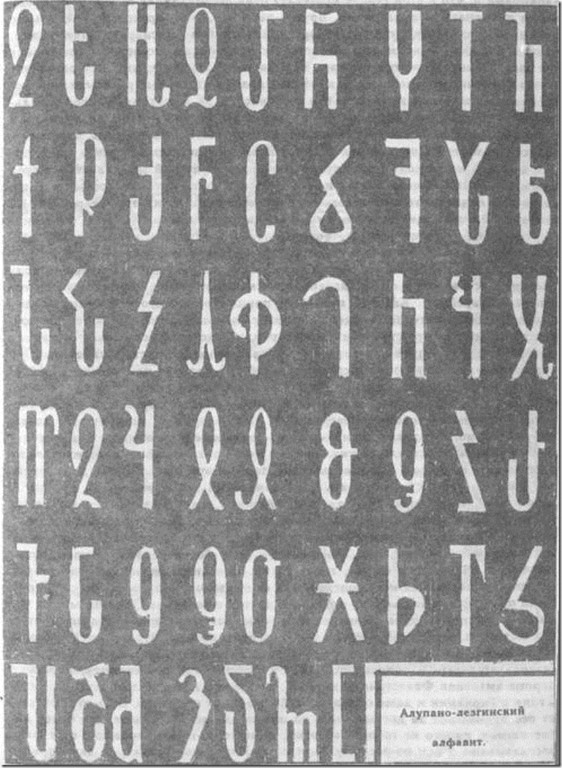

По мнению Р. Хьюсена, эти племена были в основном автохтонного кавказского происхождения, говорившими на языках, являвшимися древними формами языков, ныне относимых к языкам лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков. Сегодня, особенно после дешифровки З.Алексидзе и его европейскими партнерами так называемых Синайских палимпсестов, это мнение Р.Хьюсена можно считать общепринятым в историографии.

В развитие указанного мнения о языках, на которых говорили племена, жившие в древней Албании, во второй половине XX века некоторыми специалистами было высказано предположение, что этноним (название племени) «албан» является производным от теонима (названия бога) «Алпан», который известен как «бог огня», занимавший в древности одно из главенствующих положений в мифологии живших в древней Албании предков некоторых народов, языки которых сегодня относятся к языкам лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков. Это мнение было высказано на том основании, что в истории зафиксировано много случаев, когда имя важного в той или иной мифологии божества впоследствии превращалось в этническое наименование его почитателей.

Однако неясной остается до сих пор этимология самого имени «Алпан», что не позволяет специалистам делать уверенные выводы по поводу происхождения этнонима «албан», от которого, очевидно, произошло и название царства – «Албания».

В настоящей статье мы попытаемся дать свое объяснение происхождению имени «Алпан» и определить время и обстоятельства его возникновения. Даже если это имя бога не имеет отношения к происхождению древнегреческого наименования царства на восточном Кавказе, выяснение происхождения названия бога «Алпан» само по себе имеет немаловажное значение для понимания истории и культуры народов, сегодня живущих в Южном Дагестане…

До нас только известные лингвисты С.Старостин и Л.Николаев дали, правда, косвенное объяснение происхождению имени «Алпан» (S. Nikolayev, S. Starostin, North Caucasian эж…Etymological Dictionary, Moscow, 1994: AsteriskPress).  Указанные авторы полагали, что современные лезгинско-табасаранское слово «цlайлапан» (молния) и агульское слово «цlеэлпен» являются родственными по происхождению словами чечено-ингушскому слову «лепа», означающим «блестеть», «сверкать». Из этого предполагаемого родства указанных слов и из того факта, что «цlай» в кавказских языках означает «огонь», можно сделать вывод, что композиция «цlай-лапан» переводится как «огнем сверкать».

Указанные авторы полагали, что современные лезгинско-табасаранское слово «цlайлапан» (молния) и агульское слово «цlеэлпен» являются родственными по происхождению словами чечено-ингушскому слову «лепа», означающим «блестеть», «сверкать». Из этого предполагаемого родства указанных слов и из того факта, что «цlай» в кавказских языках означает «огонь», можно сделать вывод, что композиция «цlай-лапан» переводится как «огнем сверкать».

Указанные авторы полагали, что современные лезгинско-табасаранское слово «цlайлапан» (молния) и агульское слово «цlеэлпен» являются родственными по происхождению словами чечено-ингушскому слову «лепа», означающим «блестеть», «сверкать». Из этого предполагаемого родства указанных слов и из того факта, что «цlай» в кавказских языках означает «огонь», можно сделать вывод, что композиция «цlай-лапан» переводится как «огнем сверкать».

Указанные авторы полагали, что современные лезгинско-табасаранское слово «цlайлапан» (молния) и агульское слово «цlеэлпен» являются родственными по происхождению словами чечено-ингушскому слову «лепа», означающим «блестеть», «сверкать». Из этого предполагаемого родства указанных слов и из того факта, что «цlай» в кавказских языках означает «огонь», можно сделать вывод, что композиция «цlай-лапан» переводится как «огнем сверкать».Однако мы думаем, что известные лингвисты С.Старостин и С.Николаев не имели достаточных оснований предполагать, что агуло-лезгино-табасаранское слово «цlайлапан»/«цlеэлпен» (молния) является родственным словом чечено-ингушскому слову «лепа» (блестеть) и, соответственно, это нам не дает оснований считать, что композиция «цIай-лапан» переводится как «огнём сверкать», ибо это «родство» является основанным всего лишь похожем звучании этих слов, а не на их общем происхождении и близком смысле.

Свои рассуждения, подтверждающие вывод о том, что слово «цlайлапан» изначально не имело связи с чечено-ингушским словом «лепа» (блестеть) и потому не имело смысла, соответствующего смыслу выражения «огнём сверкать», начнём с констатации того факта, что нет никаких следов в языках, сегодня относимые к лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков, указывающих на то, что ранее в языке, из которого эта ветвь языков произошла, существовало слово с корневыми согласными звуками «Л-П-»/«Л-Пl-», имевшее смысл «блеск». Более того, таких слов нет и в остальных дагестанских языках. Не придуманные, а реальные слова, как известно, из языков бесследно исчезнуть не могут...

Зато в указанных языках есть следы того, что в общем для всех них праязыке было слово, означавшее «блеск» и послужившее основой для обозначения молнии.

Так, в аварском языке молнию обозначают словом «пир-и», в лакском – «пар-анну», в даргинском – «пар» (село Цудахар). В арчинском языке, относящемся к языкам лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков, который откололся от этой ветви в середине XVIII века до н.э., слово молния звучит как «пар-ела». Все это указывает на то, что в древнем общедагестанском языке было слово с корнем «пар»/«пир», имевшее смысл слова «молния». Это общедагестанское слово «пар»/«пир» оставило свои следы и в языках, сегодня относимых к лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков: в агульском, лезгинском и табасаранском языках в результате метатезы (перемены местами согласных звуков) оно превратилось в слово «рап» в смысле «блеск», что подтверждается восходящими к нему словами «цlайрап» (молния) в рутульском языке (село Шиназ), «рапрап» (блек, молния) в лезгинском и табасаранском языках, «цlа-рп» (молния) в агульском языке (село Буршаг) и т.д.

Резюмируя, можем утверждать, что в общедагестанском праязыке молния обозначалось с помощью слова, корнем которого было слово с корневыми согласными звуками «П-Р», которое в языках, относимых к лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков, в результате метатезы превратилось в слово с корневыми согласными звуками «Р-П».

Согласно данным современной лингвистики праязык, из которого потом образовались агульский, будухский, крызкий, лезгинский и табасаранский языки, сам обособился (откололся) от корневого языка в XIII веке до н.э. в отдельный язык и в нём образовалось ещё одно название молнии, имеющее отношение только к этому отделившемуся языку. Это подтверждается тем, что в табасаранском языке слово «алпан», в будухском языке слово «лепан», в крызском языке слово «лепян» имеют смысл слова «молния», а в других за пределами этой группы близко связанных языков слова, близкие по значению к слову «молния» и с корневыми звуками «Л-П-Н», не встречаются, что говорит о том, что ещё до разделения в VIII веке до н.э. общего языка предков агулов, лезгин и табасаранцев, будухцев и крызов в этом древнем общем языке было слово с корневыми звуками «Л-П-Н», имевшее смысл слова «молния».

Здесь мы подошли к принципиальному моменту в наших рассуждениях. Из языков, относящихся к лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков, только в агульском, лезгинском и табасаранском языках есть сложные слова, состоящие из корней «цlа-»/«цlе-» и «алпан»/«элпен» и соответствующие смыслу слова «молния», при наличии в этих языках одновременно других слов с корневыми звуками «Р-П» и «Л-П-Н», близких по смыслу к слову «молния».

Это с очевидностью говорит о том, что в промежутке между серединой VIII века до н.э., когда общий язык предков современных агулов, лезгин и табасаранцев отделился от от общего с предками современных будухцев и крызов языка, и серединой V века до н.э., когда согласно изысканиям специалистов общий праязык агулов, лезгин и табасаранцев распался на собственно лезгинский язык и на единый агуло-табасаранский язык, произошло нечто, что заставило предков современных агулов, лезгин и табасаранцев дать новое наименование молнии – «цlай-алпан», наряду с существовавшими к тому времени наименованиями, основанными на корневых звуках «Р-П» и «Л-П-Н». То, что процесс словообразования шёл именно от слова «алпан» к слову «цlайалпан», превратившееся в результате метатезы в "цlайлапан", а не наоборот, подтверждает тот факт, что слова с корневыми звуками «Цl-Л-П-Н» в значении «молния» встречаются исключительно в так называемых «восточно-лезгинских» языках (в агульском, лезгинском и табасаранском языках), а слова с корневыми звуками «Л-П-Н» в том же значении – за пределами указанной близко связанной происхождением трёх языков встречается ещё в будухском и крызском языках.

Это нечто, что произошло в промежутке между VIII и V веками до н.э. в среде общих предков агулов, лезгин и табасаранцев, и что превратило название молнии в словосочетание «цlай+алпан» (огонь Алпана), есть, как мы полагаем, возникновение в пантеоне богов, почитаемых ими, бога-громовержца – бога «Алпан». Очевидно, громовержец не мог получить свое наименование от слова, близкого по значению со словом «блеск», а должно было восходит к слову, близкому по значение со смыслом слов «бросание», «метание».

А такое слово было в общем агуло-лезгино-табасаранском языке до его распада. Это подтверждает следующее. В лезгинском языке есть слово «алпан» (метеорит) (Б. Талибов, М. Гаджиев, Лезгинско-русский словарь, Москва, 1966, с. 44), в табасаранском языке есть слово «алпан» (молния) (Б.Г.-К. Ханмагомедов, К.Т. Шалбузов, Табасаранско-русский словарь, Москва, 2001, с. 56) и в агульском языке есть слово «элпен» (скирд) (М.Р.Рамазанов, Агульско-русский словарь, Махачкала, 2010, с. 693), от которого происходит выражение «хьетин элпен» (водопад, буквально: водяной скирд).

Агульские слово «элпен» (скирд) и выражение «хьетин элпен» (водопад) нам даёт уникальную возможность понять, что здесь имеет место составное слово, состоящее из известного лингвистам префикса «ал»/«эл» в смысле «сверху» и лексемы «пен»/ «пан» (брошенный, мётнутый), ибо скирд создается бросанием сена на кучу сверху и водопад является бросанием воды сверху.

И «алпан» (метеорит) в лезгинском языке, и «алпан» (молния) в табасаранском языке имеют смыслы чего-то брошенного, мётнутого сверху. То, что именно как «мётнутый», «брошенный» надо перевести лексему «-пан» в словах «алпан» (метеорит) и «цlайалпан» (молния), нам подсказывает другое лезгинское слово, как «цlа(п)пан» (рогатка), что дословно означает «комком мечущий», так как слово «цlап», кроме позднего значения «навоз непарнокопытных животных», в лезгинском языке и в близких к нему языках имеет ещё значения «комок». В лезгинском языке есть ещё слово «пан-кь» (детская игрушечная «пушка», здесь «-кь» - суффикс, образующий существительное), что буквально можно перевести как слово «стрелялка», и оно также подтверждает наличие у лексемы «пан-» смысла, близкого к смыслу слов «мётнутый», «брошенный».

И «алпан» (метеорит) в лезгинском языке, и «алпан» (молния) в табасаранском языке имеют смыслы чего-то брошенного, мётнутого сверху. То, что именно как «мётнутый», «брошенный» надо перевести лексему «-пан» в словах «алпан» (метеорит) и «цlайалпан» (молния), нам подсказывает другое лезгинское слово, как «цlа(п)пан» (рогатка), что дословно означает «комком мечущий», так как слово «цlап», кроме позднего значения «навоз непарнокопытных животных», в лезгинском языке и в близких к нему языках имеет ещё значения «комок». В лезгинском языке есть ещё слово «пан-кь» (детская игрушечная «пушка», здесь «-кь» - суффикс, образующий существительное), что буквально можно перевести как слово «стрелялка», и оно также подтверждает наличие у лексемы «пан-» смысла, близкого к смыслу слов «мётнутый», «брошенный».Кроме того, в табасаранском языке есть возглас «пан!», используемый табасаранцами для отпугивания, для «отбрасывания» от себя неприятностей, что также подтверждает наличие у лексемы «пан-» смысла, близкого к смыслу слов «метнуть» и «бросать». В этом же смысловом ряду также находится лезгинское слово «пен», означающее «кон», т.е. место, куда в разных играх бросают используемые в них предметы.

Одним словом, корень «пан»/«пен» в агульском, лезгинском и табасаранском языках имеет смыл «бросать», «метнуть». С учётом значения «префикса «ал-» как «сверху» мы имя «Алпан» однозначно можем перевести как «Сверху мечущий».

Теперь, зная обстоятельства возникновения и смысл имени бога «Алпан», мы можем высказать вполне здравую гипотезу о появлении в греческих источниках упоминания племени албан и об их «исчезновении» с исторической арены. Гипотеза такая. Где-то до V века до нашей эры у общих предков агул, лезгин и табасаранцев в пантеоне богов появляется бог «Алпан», как громовержец. Имя это означало, как и положено богу-громовержцу, «Сверху-мечущий». По названию этого бога «Алпан» племя, почитающее его, греки назвали «албанами» в соответствии с фонетикой греческого языка. Само племя как себя называло мы не знаем. Это племя объединило вокруг себя и остальные близкие себе племена, что привело, в конечном итоге, к возникновению царства, названного греками «Албанией» по имени основного племени в союзе племён.

Как известно, общий для современных агулов, лезгин и табасаранцев древний единый этнос в V века до н.э. распался на две части: собственно на предков лезгин и на общих предков агулов и табасаранцев. Если предположение, что название албан произошло от имени бога «Алпан» верно, то вышесказанное означает, что племя албан в V веке до н.э. распалось на две части: собственно на предков лезгин и на общих предков агулов и табасаранцев. Видимо, с этими частями племени албан Македонский столкнулся в IV веке до н.э., когда они выступили против него на стороне персов. В начале нашей эры агуло-табасаранская общность тоже распалась и в результате из одной изначальной общности, имевшей место до V веке до н.э., образовались три этноса: агулы, лезгины и табасаранцы.

Не этим ли «двухступенчатым» распадом к началу нашей эры единой общности, из которой образовались агулы, лезгины и табасаранцы, объясняется тот факт, что в источниках, рассказывающих о событиях, имевших место до нашей эры, нет упоминания каких-либо племён, которых можно было бы назвать по отдельности прямыми предками современных агулов и табасаранцев, так как после откола от албанского корня «леков» предки агулов и табасаранцев оставались единым этносом и, возможно, продолжали называться албанами?! Когда же эта общность, которую условно можно назвать агуло-табасаранской, тоже распалась в начале нашей эры на агулов и табасаранцев, прежних албан вовсе не стало, распавшись, в конечном итоге, на агулов, лезгин и табасаранцев, оставив лишь своё имя для союза племён. Не потому ли с начала нашей эры в источниках нет ничего конкретного о племени албан, что к этому времени племя албан окончательно распалось на три племени, ставшие предками современных агулов, лезгин и табасаранцев, и этот термин, вероятнее всего, стал обозначать лишь союз всех племён, создавших царство под именем «Албания», а не отдельный этнос?!

Вот к таким предположениям мы пришли, немного поразмыслив над смыслом и происхождением имени «Алпан»…

P.s.

А что вы скажете по этому поводу? Только что-нибудь объективное, без ура-патриотизма и без слепой веры…

Мансур Кюреви

Ниже приведены схожие материалы:

Категория: Исторические материалы |

Просмотров: 5561 |

Добавил: Jurnalist

| В материале упоминаются:

|

|

-2

-2

Ябай, да ну нах... ты что ли? Где пропадал, чем занимался?

Ябай, да ну нах... ты что ли? Где пропадал, чем занимался?