12:16

«История албан» Моисея Каланкатуйского и «Алупанская книга»

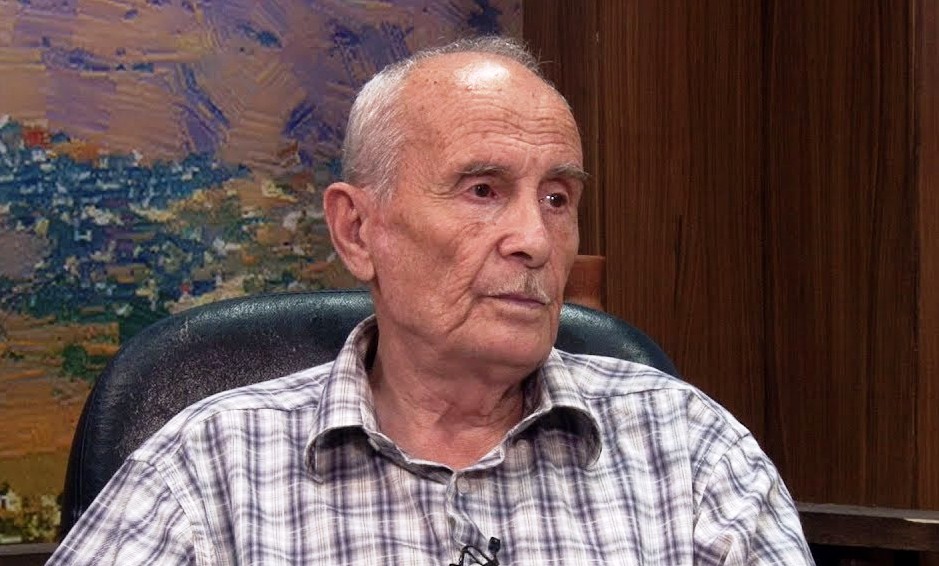

Профессор Ярали Яралиев

«История Албании» албанского историка Моисея Каланкатуйского, неизвестная в оригинале, а только существующая в виде около 30 рукописей перевода на грабар (древнеармянский язык) – единственный источник по истории Кавказской Албании. Сколько научных статей ведущих историков-албановедов мира, сколько кандидатских и докторских диссертаций, сколько фундаментальных монографий посвящено этой уникальной книге! Она частично или полностью переведена на французский (Э.Борэ, 1847/1848 гг; М. Броссе, 1851 г), на немецкий (Я.А. Манандян, 1897 г), на английский (Ч. Доусет, 1961 г), на русский (К. Патканян, 1861; Ш.С. Смбатян, 1984 г), на современный армянский (В. Аракелян, 1968 г), на азербайджанский (З. Буниятов, 1993 г) языки.

Споры об «Истории албан» уже давно перестали носить научный характер и превратились в арену политических амбиций; неоднократно повторяются известные сведения в разукрашенной форме, выдвигаются обоснованные или необоснованные новые сообщения. Неужели, в такой обстановке, осталось еще что-либо, которое можно было бы добавить к информациям об «Истории албан» и просветить кое-какие темные места? Да, осталось и, возможно, более существенное! Я в настоящей статье не намерен дать какой-нибудь, даже очень короткий, обзор литературы по «Истории албан», да это и невозможно. Однако, все таки кое-что из литературы приходится повторить.

90-ые годы прошлого столетия были для Кавказской Албании судьбоносными. На Синайской горе в монастыре Святой Екатерины были обнародованы албано-грузинские палимпсесты – 248 страниц албанского текста, вызывавшие мировую сенсацию (они опубликованы в 2009 году в Бельгии на английском языке) /1/. В то же время в архиве известного лезгинского поэта Забита Ризванова (Республика Азербайджан, город Кусар) были обнаружены фотокопии 50 страниц одной книги с албанской графикой, воспринимаемые в научном мире как «фальсификация» (они опубликованы, дешифрованы и переведены на русский язык в 1995 году в Махачкале) /2/. Оставим на стороне синайские албано-грузинские палимпсесты и поговорим об «Алупанской книге» в виде фотокопии, так как, на первый взгляд, она сильно напоминает «Историю албан».

Первая информация о неизвестной албанской книге с фотокопией ее одной страницы была опубликована в журнале «Лезгистан» /3/. Позже выяснилось, что 50 страниц этой книги в виде фотокопий находилось в архиве Забита Ризванова. Из-за отсутствия титульного листа, я условно ее называл «Алупанской книгой». Дешифровка текста книги показала, что она состоит из краткой истории Алупана (Албанского государства, букв. Албанского дома), информации о звездах и календаре, о выдающихся мужьях Кавказской Албании и отрывки из христианских книг /3/. Давайте, сопоставим некоторые моменты из текста «Алупанской книги» с известными в литературе некоторыми сведениями об «Истории албан» («История агван», «История страны Алуанк»).

I. Ни в одной более древней армянской рукописи не указаны ни названия, ни автора книги. Тогда откуда появился автор «Истории албан» Моисей Каланкатуйский, причем «Моисей» пишется и как «Мовсес», а «Каланкатуйский» и как «Дасхуранский». А.А. Акопян пишет /4/, что в древнейшей рукописи «Истории албан», а также во всех шести ранних списках группы Б автор сочинения не назван. Впервые имя историка появляется на рукописях в XVIII в. в форме Мовсэс Каланкатуаци. Далее: «Самые первые армянские авторы, знакомые с «Историей албан» (Ананиа Мокаци, Ухтанэс, Ананиа Санахинеци, Мхитар Анеци), а также авторы конца XIII—начала XIV вв. Степаннос Орбелян и Григор Анаварзеци имени составителя «Истории албан» не сообщают. Ухтанэс и Григор Анаварзеци упоминают только «историка Албании».

Впервые «историка Албании» по имени называет Мхитар Гош, написавший сочинение «Список албанских патриархов» в конце XII или в начале XIII в. Он и его ученик Ванакан называют автора «Истории албан» как «Мовсес Дасхуранци». Уже ученик Ванакана, Киракос Гандзакеци, называ¬ет историка иначе—Мовсэс Каланкатуаци. Это имя заимствуют у него более поздние армянские историки.

З. Буниятов /5/ отмечает, что до настоящего времени вопрос об авторах «История албан» еще не решен, так как никем не установлено имя автора и, кроме того, существующие сообщения об авторе или авторах «Истории албан» являются крайне противоречивыми. Единственным историческим фактом является признание автора, что он из селения Каланкатук (когда речь в книге идет о селении Каланкатук области Утик, автор говорит, что он из этого селения).

Армянский историк Н. Акинян констатирует, что автором «Истории» был только один Моисей. Он пишет: «Когда читатели истории в XII-XIII вв. хотели узнать этого неизвестного автора, естественно, пришли к такому заключению, что автор «Истории» мо-жет быть только албанский католикос. В таком случае, этим историком должен быть последний католикос Мовсес» (по /4/). Английский ученый Ч. Довсет считает, что «прозвище Каланкатуйский было взято из названия монастыря Моисея в селении Каланкатук. Следовательно, мы приходим к такому заключению, что Моисей Каланкатуйский и Моисей Дасхуранский – один и тот же человек». З. Буниятов приводит слова Ч. Довсета о том, что автором «Истории албан» является Моисей, который родился в Дасхуране (Дасхуранский) и остался в монастыре Моисей, находящийся в селении Каланкатук (Каланкатуйский).

Оба псевдонима автора – «Каланкатуаци» и «Дасхоранци» (в армянских вариантах) идентичны с лезгинскими топонимическими названиями – «Калункатви» и «Дасхуьринви», где «Кат» и «Дас» - названия сёл: «Калун» по-лезгински означает «низменний» (где имеется зимнее пастбище) в отличие от «горный» (лезг. «ккал» ‘зимовье; равнинный край’) и «Дас хуьр» ‘селение Дас’ (лезг. «хуьр» ‘село, селение’).

Однако, не менее важным является другое обстоятельство: как в «Истории албан» отсутствовало название и автор книги, так и в сравниваемой с ней «Алупанской книге» отсутствовал титульный лист, т.е. тоже не известны название и автор книги. Мы полагали, что среди фотокопий не сохранился титульный лист этой книги, поэтому мы ее условно называли «Алупанской книгой». А что, если ни названия, ни имени автора не было изначально? Может быть, это было какое-то учебное пособие в виде сборника или общепознавательная хроника? Возможно, отсутствие ни названия книги, ни имени его автора как в «Истории албан», так и в «Алупанской книге» не случайное совпадение?!

II. О названии книги. А. Акопян пишет, что собственно названия сочинения Мовсэса Дасхуранци древ¬нейшие списки не содержат. Но в них имеются заглавия оглавле¬ний, отдельных глав, а также заметки о начале или окончании того или иного раздела текста, где упоминается название книги. Например, после текста первой кни¬ги имеется следующая заметка: «Завершилась первая книга сей Истории Албании». После оглавления второй книги написано:. «Завер¬шились оглавления сей второй Истории Албании, в которой на¬ходятся многочисленные и различные рассказы». Третья книга озаглавлена так: «Второй раздел Истории Албании». Эта информация позволяет называть книгу как «История Албании».

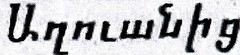

Армянский вариант названия Албании -  /4/. Название состоит из 7 букв. Первая буква – заглавная «А», а четвертая – строчная «а». Интерпретация древнеармянских букв я взял из статьи А.Г. Шанидзе /6/. Необходимо отметить, что в древних письменах отсутствовали заглавные буквы и весь текст написан строчными буквами (на синайских палимпсестах заглавные буквы написаны покрупнее). То же самое мы видим и в «Алупанской книге». Такое примечание для случая армянского названия Албании, возможно, не существенное. А существенным является другое обстоятельство.

/4/. Название состоит из 7 букв. Первая буква – заглавная «А», а четвертая – строчная «а». Интерпретация древнеармянских букв я взял из статьи А.Г. Шанидзе /6/. Необходимо отметить, что в древних письменах отсутствовали заглавные буквы и весь текст написан строчными буквами (на синайских палимпсестах заглавные буквы написаны покрупнее). То же самое мы видим и в «Алупанской книге». Такое примечание для случая армянского названия Албании, возможно, не существенное. А существенным является другое обстоятельство.

/4/. Название состоит из 7 букв. Первая буква – заглавная «А», а четвертая – строчная «а». Интерпретация древнеармянских букв я взял из статьи А.Г. Шанидзе /6/. Необходимо отметить, что в древних письменах отсутствовали заглавные буквы и весь текст написан строчными буквами (на синайских палимпсестах заглавные буквы написаны покрупнее). То же самое мы видим и в «Алупанской книге». Такое примечание для случая армянского названия Албании, возможно, не существенное. А существенным является другое обстоятельство.

/4/. Название состоит из 7 букв. Первая буква – заглавная «А», а четвертая – строчная «а». Интерпретация древнеармянских букв я взял из статьи А.Г. Шанидзе /6/. Необходимо отметить, что в древних письменах отсутствовали заглавные буквы и весь текст написан строчными буквами (на синайских палимпсестах заглавные буквы написаны покрупнее). То же самое мы видим и в «Алупанской книге». Такое примечание для случая армянского названия Албании, возможно, не существенное. А существенным является другое обстоятельство.Как пишет А. Акопян, в различных армянских источниках одно и то же слово  читается по-разному: «Албания», «Агван» и «Алуанк». Как это возможно? Первая буква этого названия

читается по-разному: «Албания», «Агван» и «Алуанк». Как это возможно? Первая буква этого названия  «А», вторая буква

«А», вторая буква  «гх», которая соответствует не букве «л», а по произношению близка к «гЪ» (международная ğ или ), третья буква

«гх», которая соответствует не букве «л», а по произношению близка к «гЪ» (международная ğ или ), третья буква  «у», четвертая буква

«у», четвертая буква  «а», пятая буква

«а», пятая буква  «н», шестая буква

«н», шестая буква  «и», седьмая буква

«и», седьмая буква  «ц». Получается, АГЪУАНИЦ и в русской форме АГУАНИЦ. Здесь нет букв «л» и «б», существующие в названии АЛБАНИЯ. Армянское «Агуаниц» соответствует названию «Агван» (буква «у» отождествляется с буквой «в», если последняя не губно-зубная «в», а губно-губная w).

«ц». Получается, АГЪУАНИЦ и в русской форме АГУАНИЦ. Здесь нет букв «л» и «б», существующие в названии АЛБАНИЯ. Армянское «Агуаниц» соответствует названию «Агван» (буква «у» отождествляется с буквой «в», если последняя не губно-зубная «в», а губно-губная w).

читается по-разному: «Албания», «Агван» и «Алуанк». Как это возможно? Первая буква этого названия

читается по-разному: «Албания», «Агван» и «Алуанк». Как это возможно? Первая буква этого названия  «А», вторая буква

«А», вторая буква Относительно названию «Алуанк» А. Акопян /4/, ссылаясь на М. Хоренаци, объясняет его событием назначения царем Валаршаком наместника северо-восточного наместничества Великой Армении, лежащего «на великой реке Кур», Ара¬на из рода Сисака, сына Гелама, внука Хайка, прародителя ар¬мян. Эта страна была названа благодаря Сисаку «Алуанком», потому что из-за мягкости характера его (Сисака) звали «алу» (кроткий, мягкий). Итак, - пишет далее А. Акопян, - говоря об Албании-Алуанке, Мовсэс Хоренаци имеет в виду область, находящаяся южнее Куры и соответствующая армянским провинциям Утик и Арцах. Он настаивает, что правобережье реки Кура было армянское, хотя «во II в. до н.э. армянский царь Арташес I присоединил к Армении ряд соседних областей, в том числе и правобережье Куры, где обитали шаки, утии и гаргары-албаны…» и «захваченные области до IV в.н.э. оставались в составе Армении (Шакашен, Утии, Арцах и Пайтакаран), а затем были воссоединены с Албанией» /7/. Получается, что правобережье реки Кура называлось «Алуанк», «Аран», так как его царем был назначен Аран из рода «мягкого» Сисака, а левобережье реки Кура – Албанией. «Если продолжить ход мыслей Хоре¬наци, - пишет А. Акопян, - то получится, что название «Алуанк» перешло на левобе¬режье именно с правобережья (а не наоборот, как в действитель¬ности)».

В первой книге «Истории албан» читаем: «Аран получил в наследство равнинные и горные территории страны Албан от реки Аракс до крепости Хунаракерт. Они называли свою страну Агван (Албан) потому, что самого Арана (а не Сисака – Я.Я.) по его мягкого характера звали «агъу» (а не «алу» - Я.Я.) ‘милый’. По преданию, многих храбрых и славных мужей из рода Арана назначил правителем сам Валаршак. Народы в княжествах Ути, Гирдман, Цовд и Гаргар являются потомками сыновей того же Арана» /5/.

Теперь обратимся к «Алупанской книге». Как явствует из текста книги, первоначальный вариант «Алупанской книги» написан на «зулах» (лезг. «зул» ‘полоска’) - на полосках кожи. На «зуле 2» читаем: «Когда душу Алупа отобрал Бог, его Великое государство (букв. дом) распалось на мелкие (государства)». Далее: «Ран объединил вокруг себя влиятельных племен. Он создал мощное царство в междуречье Арц (Аракс) и Кюр (Кура). За ним пошли племена гарг, уд, кюр (и) арц. Ран назвал свое государство «Алупан кIуал» (букв. «Дом Алупа»; «кIвал» по-лезгински ‘дом’ – Я.Я.). Остальные роды и племена также остались под его покровительством (букв., остались под его тенью). У устья реки большого кюрского рода муки организовали царство. Шаки поселились в больших крепостях, сооруженных ими на склоне горы. Цахи организовали свое царство на высоких горах со снежным покровом. Мушки поселились у устья реки Кулан (лезг. «Кьулан вацI» ‘Серединная река’; совр. Самур – Я.Я.). Сулы и чулы поселились на склоне горы Джилга, соорудив там большую крепость с двумя воротами. За этой крепостью закрепилось название «Квевар» (‘Двойные ворота’ – Я.Я.). Высокогорные места выше этой крепости были заняты племенем кюре. Роды Великого Алупана стали сильнее. Объединив племена хьел, лег, гили, лезг, кирк, а также множество других маленьких племен, лезги организовали очень мощное царство у реки Кулан. Силой государство Алупан невозможно было одолеть. Слава Алупанского государства распространилась во все стороны. Его сила стала больше, чем у айратов (армян, - Я.Я.) и картли (грузин, - Я.Я.)» /2/.

Как видно из этого отрывка, Ран – потомок Алупа (родоначальник лезгиноязычных народов) и он организовал (точнее воссоздал разрушенное после смерти Алупа) государство в междуречье Куры и Аракса, т.е. как раз на правобережье реки Кура, и называл его «Алупан кIуал» («Дом Алупа»). Постепенно остальные лезгинские племена также организовали для себя отдельные государства, несомненно, входящие в «Дом Алупа». Первоначально в Алупан входили албанские племена, расположенные между реками Кура и Аракс, – гарг (гаргары), уди (удины), кюр (кюринцы) и арц (арцахи). Не должно быть сомнения в том, что названия области АРЦАХ и реки АРЦ (совр. Аракс) происходят от названия албанского племени АРЦ.

Название «Алупан» - производное от «Алуп» («-ан» окончание принадлежности). Переход этого названия в «албан» и «Албания» (с редукцией буквы «у» и естественным переходом буквы «п» в «б») не вызывает сомнения. Обратите внимание, албанское название «Алупан» удивительным образом напоминает армянское «Алуанк». Однако, в отличие от армянского «алу» ‘мягкий’ (точнее «агъу», см. выше), на лезгинском языке корень «ал-», «алу-» означает действие сверху:

1) «АлукI», «алукIун» - ‘надевать, одевать (сверху)’;

2) «Алуд», «алудун» - ‘снимать, снять (сверху)’;

3) «Алух» - ‘одежда’ (на гелхенском говоре);

4) «Алуф» - ‘хижина, шалаш’ (на гелхенском говоре);

5) «Алуфан» - ‘укрытие’ (на гелхенском говоре);

6) «Алуга» - ‘хлеб, покрытый яичницей’;

7) «Алугун» - ‘опалиться, обжечься (с поверхности)’;

8) «Ала» - ‘находиться на что-нибудь’;

9) «Алахун» - ‘посыпать (сверху, на поверхность)’;

10) «Алахьун» - ‘переливаться через край’ и др.

Следовательно: «Алуп» - ‘покровитель’.

III. В «Истории албан» «страна» отождествляется с «домом». А. Акопян приводит слова Мхитара Гоша из его сочинения «Список албанских патриархов» (конец XII - начало XIII в.): «Если кто-нибудь пожелает написать ис¬торию после /уже/ написанной Истории Мовсеса Дасхуранци, который всеобъемлюще рассказывает о стране (букв., до¬ме) Албании, пусть /для него/ будет легче взять список албан¬ских патриархов отсюда».

В первой книге «Истории албан» читаем: «О времени с назначения Арана правителем Дома Албан до правления Албанскими землями Храброго Вачагана мы не нашли надежной информации» /5/.

Эти сведения согласуются с «Алупанской книгой» о том, что Ран называл свое государство «Дом Алупа».

IV. В начале первой книги «Истории албан» приводится библейское родословие, начиная с Ноя: Ной – Иафет – Гомер – Таргом – от него армяне (Хайк, Арменеак и др.) /5/. На первом «зуле» «Алупанской книги» читаем: «Бог создал Адама (букв., Итема). Десятый потомок Адама (Итема) был Ной. Третий сын Ноя был Йафиз (Иафет). У Йафиза было 8 сыновей. Его младший сын – Гемер. У Гемера было 3 сына. Его младший сын – Таргум. У Таргума было 8 сыновей. Его младший сын – Алуп. При разделении владений (букв. после отделения от отца) земли от нижнего до верхнего морей и от нижних до верхних гор были переданы Алупу».

Как видим, четвертый потомок Ноя «Алуп», имеющийся в «Алупанской книге», в «Истории албан» не упоминается.

V. Автор «Истории албан» – очевидец событий VII в. Как пишет К. Тревер /7/, вопрос о времени написания книги «Истории албан», так и о времени жизни ее автора, долго являлся предметом дискуссий. Исходя из того, что Моисей неоднократно говорит о событиях VII в. как очевидец, ряд исследователей относил время его жизни к VII в.

На 30-ой странице «Алупанской книге» читаем: «Теперь в большинстве мест стоит войско черных арабов. Они, разрушая существующие там церкви, строят себе мечети» /2/.

VI. К. Патканян называет автора «Истории албан» компилятором /8/. В первой книге, по мнению К. Патканяна, первые три главы общие всех хронографиях. Далее:

«Глава IV заимствована у М. Хоренского (V в).

Главы VI и VII заимствованы из жития святых.

Главы VIII и IX заимствованы у М. Хоренского и из жития святых.

Глава X заимствована у Егише (V в).

Глава XI, письмо Гюта сохранилось на армянском языке отдельно (V в).

Главы XII и XIII заимствованы у М. Хоренского.

Глава XIV заимствована у Агафангела (IV в) и М. Хоренского.

Главы XVI – XVIII заимствованы из жития святых.

Главы XIX – XXIII заимствованы из жития армянских святых.

Глава XXIV, письмо иерея Матфея.

Глава XXV, письмо Авраама Мамиконяна (VI в).

Глава XXVI, см. Mem. Sur I’Arm. ч. I, стр. 217.

Глава XXVIII, из жития святых.

Точно также во II части мы заметим некоторые из его заимствований.

Глава I заимствована у Петра Сюнеци (VI в).

Глава II заимствована у Егише.

Глава III заимствована у М. Хоренского.

Глава VII заимствована у Иоанны II, католикоса (VI в)» и др.

На основании этих и других заимствований, К. Патканян приходит к заключению, что автор «не получил особенного образования… Он собирает разнообразные сведения, где только может достать, и группирует их как попало, не обращая внимания на внутреннюю связь фактов, ни даже на их хронологическую последовательность» /8/.

А.А. Акопян об источниках «Истории Албании» пишет: «Работа над выявлением источников Мовсеса Дасхуранци, начатая еще К. Патканяном и продолженная Я.А. Манандяном, Р. Ачаряном, Н. Адонцем, Н. Акиняном, Г.С. Свазяном, К.А. Каграманяном и другими, позволила исследователям «Истории албан» определить и охарактеризовать большое количество источников сочинения. Среди них – труды Мовсеса Хоренаци, Елише, Петроса Сюнеци, Пилона Тиракаци» и др. /4/.

Как видно из этих отрывков, приводимые в «Истории агван» сведения почти целиком армянские. Возникает вполне обоснованный вопрос; «Почему именно армянские?». К. Патканян объясняет это с неграмотностью автора «Истории агван». Вполне очевидно, что тут причина совсем в другом. Из всего сказанного вытекает логичный вывод: все сведения, якобы заимствованные автором из армянских источников, были добавлены позже при переводе книги на грабар.

VII. О составлении алфавита. О создании албанского алфавита Месропом Маштоцем пишет еще Корюн (443-450 гг.), который написал книгу «Житие Маштоца»: «В это самое время приехал к нему некий иерей, алуанец по имени Бениамин. Он (Маштоц) расспросил его, расследовал варварские слова алуанского языка, затем своей обычной проницательностью, ниспосланный выше, создал письмена (для алуанцев) и милостью Христа успешно взвесил, расставил и уточнил» /9/.

Армянский историк Мовсес Хоренаци, автор монументального труда «История Армении», пишет: «Месроп, отправившись в Иверскую страну, по дарованной ему свыше благодати создает письмена и для них при помощи некоего Джала… Далее он спускается в Алванию к их царю Арсвалену и к патриарху Еремии, которые с готовностью принимают его учение и предоставляют избранных детей. Призвав некоего Вениамина, одаренного переводчика, которого немедленно отпустил владетель Сюника юный Васак, при посредничестве своего епископа Ана¬нии, он с их помощью создал письмена для гортанного, нелепого, варварского, грубейшего языка гаргарцев».

Моисей Каланкатуйски пишет: «В те времена, когда императором греческим был Феодосий Младший, царем Армении – Врамшапугь, царем Персии – Иазкерт, а царем Алуанка – Есвален, в Алуанке, к гьайрапету нашему Иеремии и царю Есвалену прибыл муж, имеющие великие заслуги, блаженный Месроп, избранный сосуд Святого Духа. Они [Есвален и Иеремия] охотно согласились содействовать ему в наставнической деятельности, которую он вел благодаря Божьему дарю – Святой Дух через него даровал письмена армянам и иверам, и с любовью дали ему отроков смышленый на обучение. Из Сюника пригласили переводчика Бениамина, которого, по просьбе епископа Анании, отпустил доблестный Васак [князь Сюника]. Прибыли они к Месропу и с ним вместе [Месроп] создал письмена для изобилующего гортанными, грубейшими, варварскими и труднопроизносимыми звуками языка гаргарейцев» /10/.

В «Алупанской книге» (страница 19): «В то время, когда Иранским царем был Йездегер, Армянским царем был Варамшапух, Великим Алупанским царем был Эсваген, святой Месруп составил хороший алфавит, состоящий из 37 букв и соответствующий языкам 30 племен, проживающих в семи макилах Великого Алупана». Но, самое главное, здесь нет имени Маштоц! Нет имени Вениамин! Далее читаем в «Алупанской книге»: «Душа выдающегося ученого Месрупа находится у (бога) Албеса. Помолитесь за выдающегося мужа». Албес – бог алупанцев, лезгиноязычных народов. Почему Месруп, если он армянин, после смерти должен находиться у бога алупанцев.

Откуда появился этот «Месроп», ведь Корюн, ученик Маштоца, в своей книге «Житие Маштоца» везде его называет, только «Маштоц»? Почему в «Истории Армении» везде написано «Месроп» и нигде не указано, что этот «Месроп» и есть тот же самый «Маштоц»? Заменяя «Маштоц» на «Месроп», М. Хоренский их вроде объединяет и вместо «Маштоц» появляется «Месроп», а в дальнейших армянских источниках, уже «Месроп Маштоц». И так, албанский гений «Месруп» стал армянским «Месропом Маштоцем»! Вот так исчез оригинал книги Моисея Каланкатуйского «История албан», а появился переделанный на армянский лад древнеармянский его вариант.

VIII. В исторической части «Алупанской книги» изложена исторические события в такой же последовательности, как и в «Истории албан». На странице 19 «Алупанской книги» приводятся сообщения из конечной части Зула 16 и первой части Зула 17 исходного («зуловского») варианта «Алупанской книги». По-видимому, эти части зулов 16 и 17 хронологически не связаны между собой: албанский царь Вачаган III умер в 510 году (Зул 16), а составление албанского алфавита относится к началу V в.н.э. (Зул 17). То же самое мы наблюдаем в «Истории албан» Моисея Каланкатуйского, где албанскому царю Вачагану Благочестивому посвящены Главы XVII-XVIII Книги I, а о составлении албанского алфавита рассказывается во Главе III Книги II /10/.

IX. В книгах Моисея Каланкатуйского «Истории агван» и Мовсеса Хоренского «История Армении» имеются «случайные» совпадения: а) в «Истории агван»: после текста первой кни¬ги имеется следующая заметка: «Завершилась первая книга сей Истории Албании» /4/, в «Истории Армении»: «Завершилась книга третья – Завершение истории Великой Армении» /11/; б) каждая Глава в обеих книгах имеет краткое изложение ее содержания; в) обе книги состоят из трех частей (книг) и др.

X. В «Истории албан» нет сведений, имеющих важное социально-политическое значение, которые обширно освещаются в «Алупанской книге», а именно:

а) название алупанских племен: кирк, гарг, мик, уди, лег, хьел, лезг, цах, гав, них, касс, куьр, гили, бил, ран, муш, шеек, чIекь, алакI, шарв, арцI, барз, мух, лекь, кел, сул, чур, хеб, цIегь, хеч, сек и их локализация: муки – у устья реки Кюр, шаки – больших крепостях на склоне горы, цахи – на высоких горах со снежным покровом, мушки – у устья реки Кулан, сулы и чулы – на склоне горы Джилга, куьре – выше этой горы и т.д.;

б) имена царей Алупана и его отдельных макилов;

в) имена ученых, мастеров-строителей, учителей, музыкантов;

г) информации о звездах и календаре;

д) что Евангелия перевел в албанский язык Йисай;

е) первая постройка крепости на холме Джилга с названием «Квевар» («Двойные ворота»);

ж) о том, что впервые киммерийцы разрушили эту крепость, что приводит нас до глубокой древности существования Алупана, чем IV в. до н.э. (К. Тревер);

з) о нападении Помпея и как алупанцы вынудили его менять свой курс завоевательных походов и т.д., и т.п.

Следовательно, в «Истории албан» слишком много расхождений с сугубо албанской информацией «Алупанской книги», искажений ее и ввод новых Глав из армянских источников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gippert J., Schulze W., Aleksidze Z., Mahe J.-P. The Caucasian Albanian Palimpsests of Mt. Sinai. VV 1, 2. 2009.

2. Яралиев Я.А. Алупанская (Кавказско-Албанская) письменность и лезгинский язык. Махачкала, 1995.

3. Страница из неизвестной Албанской книги //Журнал «Лезгистан», 1991, № 0, стр. 29 (г. Махачкала).

4. Акопян А.А. Албания – Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках. Ереван, 1987.

5. «История Албании» Моисея Каланкатуклу. «Албанская хроника» Мхитара Гоша. Баку. 1993. Перевод З. Буниятова (на азербайджанском языке).

6. Шанидзе А.Г. Порядок букв грузинского, армянского и албанского алфавитов. В сб.: «Материалы по истории Азербайджана. Т. II». Баку, 1957, с. 33-44.

7. Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. IV в. до н.э. – VII в.н.э. М.,-Л., 1959.

8. История агван Моисея Каганкатваци. Перевод К. Патканяна, СПб., 1861.

9. Корюн «Житие Маштоца» (пер. с древнеармянского Ш.В.Смбатяна и К.А. Мелик Огаджаняна). М., 1962.

10. Моисей Каланкатуаци. «История страны Алуанк». Перевод с древнеармянского Ш.В.Смбатяна. Ереван, 1987.

11. http://www.vehi.net/istoriya/armenia/khorenaci/index.html. Мовсес Хоренаци. История Армении. Перевод с древнеармянского языка, введение и примечания В. Атабекяна. Ереван, 1990.

Ниже приведены схожие материалы:

Категория: Исторические материалы |

Просмотров: 6379 |

Добавил: Jurnalist

| В материале упоминаются:

|

|

0

0